|

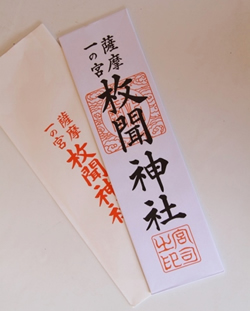

この連載ではたびたび、「一の宮」を取り上げています。一の宮は文字通り、それぞれの国の“一番”神社ですから、ご利益も多いというわけです。全国に68か国90社ある一の宮のうち、もっとも南にある枚聞神社(ひらききじんじゃ)を訪ねてみました。

平安時代から鎌倉時代初期にかけて、諸国でもっとも由緒があり、信仰の篤い神社が「一の宮」と呼ばれ、それぞれの国の頂きにある神社と位置づけられるようになりました。

現在まとめられた資料によれば、「畿内の一の宮」は5か国6社で京都(山城国・通称下鴨神社など)や奈良、大阪の神社で構成されています。

「東海道の一の宮」は15か国20社で、三重から愛知、静岡、山梨、神奈川、東京、埼玉、千葉、茨城の神社の名前があげられています。このなかには伊豆国の三嶋大社、甲斐国の浅間神社、この連載でも取り上げた武蔵国の氷川神社、常陸国の鹿島神宮などが含まれています。きっと、訪れた神社もあるのではないでしょうか?

滋賀から岐阜、長野、群馬、栃木、宮城、山形への山間部を通るルートは「東山道の一の宮」と呼ばれ8か国11社。信濃国の諏訪大社、下野国の日光二荒山神社などがあります。

福井、石川、富山、新潟は「北陸道の一の宮」で7か国11社。かつて連載で取り上げた能登国の気多大社や越後国の弥彦神社があります。

京都、兵庫、鳥取、島根へ抜けるのは「山陰道の一の宮」で8か国11社。但馬国の出石神社や、なんといっても出雲国の出雲大社などがあります。

兵庫、岡山、広島、山口と続くのは「山陽道の一の宮」で8か国8社。安芸国の厳島神社がもっとも有名でしょうか。

「南海道の一の宮」は6か国8社で、和歌山、徳島、愛媛などの神社が名を連ねます。

そして、九州が11か国15社で「西海道の一の宮」と呼ばれています。ここには以前取り上げた肥後国の阿蘇神社や、壱岐国の天手長男神社、対馬国の海神神社などの九州の島にある神社も含まれています。

そのなかで、もっとも南に位置するのが、“砂むし温泉”や、薩摩富士の愛称がある開聞岳のある鹿児島県指宿市にある枚聞神社なのです。

鹿児島県はUの字を逆さまにしたようなかたちをしており、鹿児島空港を中心に右側に大隅半島、左に薩摩半島となっています。

鹿児島市はちょうど薩摩半島の付け根にあたり、錦江湾に浮かぶ桜島を正面に眺めます。

さて、指宿へは錦江湾沿いを南下します。

近年では自動車道も整備されていますし、観光列車に力を入れるJR九州が外観は黒と白のツートン、内側には南九州産の杉材を使い、海に面する回転椅子を設けた特急「指宿のたまて箱」が人気です。

この列車、浦島太郎の玉手箱のように、乗車時にシューっと白い煙を吐き出すのです(笑)。

指宿は砂をかけて入浴する“すな蒸し温泉”が人気ですが、指宿駅からさらに枕崎駅方向に向かう指宿枕崎線の「開聞」駅の近くに牧聞神社があります。駅名のとおり、“薩摩富士”の愛称で親しまれている、標高924mの開聞岳のすぐそばで、その麓の神社といっていいでしょう。

駅から開聞岳方向を見ると、広大な畑が広がり、ものすごく開放的な雰囲気に満ちています。

しかし、神社の周囲は一転、深い森に包まれています。

大日霊貴命(おおひるめむちのみこと)たち8柱を祀っている神社は、薩摩一の宮の名でわかるように、約450年にわたって薩摩を治めた島津藩の崇敬も厚く、幕末の主役となった薩摩藩を見守った神社といえるはずです。

境内に入ると、なにより印象的なのが「朱色」です。鳥居、社殿とまぶしいくらいの朱色が目に飛び込んできます。

交通、航海の安全、漁業守護にとくにご利益があるのは、薩摩半島の南端ならではでしょう。

薩摩藩は長い道のりを江戸まで参勤交代で往復していました。そして、船も盛んに利用していました。さらに、近くにはカツオ漁とカツオ節生産が盛んな枕崎があります。

牧聞神社のご利益は、地域の人たちにとっては“絶対”のものだったのが想像できました。

牧聞神社でお参りし、しばらく境内で佇んだ後は、ほんの少し足をのばして…。

最初に立ち寄ったのは、JRの最南端駅、「西大山」駅でした。西大山駅も神社と同じ指宿市内にあります。

駅からは開聞岳の眺めがよく、ここで記念写真を撮影している人を多くみかけました。

そして、ここも新しいパワースポットなのです。

駅は無人駅なのですが、駅周囲はきれいに整備されています。そこに、「幸せを届ける黄色いポスト」が設置されているのです。日頃、なかなか口にできない感謝や愛を記して、黄色いポストに投函する。「あの黄色いポストは、みんながそうしているんだよ」と、後で照れ隠しもできそうです。

休日や観光客が多い季節は、地元の郵便局の局員が出張してきて、開聞岳の切手シートを特別販売しています。運よく巡り会ったら、それを購入して切手を貼って投函するのがいいでしょう。

そして、西大山駅からさらに南下すると「長崎鼻」に行けます。

長崎鼻の海岸一帯は今でもウミガメが産卵のために上陸しています。

そして、そこには龍宮神社があり、古事記、日本書紀にある豊玉姫(乙姫様)が祀ってあります。ここは浦島太郎と乙姫様を結び付けた縁結びの神様としても人気なのです。

ウミガメと乙姫様。まさに竜宮伝説の土地。だから、JRの特急名も「指宿のたまて箱」なんですね。

指宿は南の一の宮にJR駅の幸せポスト、そして縁結びの海に面した神社とパワースポットが点在していました。

いつの日か、名物の砂むし温泉入浴とともに計画して訪れてみてください。

●指宿市観光協会

http://www.ibusuki.or.jp/modules/xfsection/index.php?category=11

●鹿児島県観光

http://www.kagoshima-kankou.com/

※薩摩半島を取材したレポートは月刊『旅行読売』5月号に掲載されました。バックナンバーなどでお楽しみください。

遠藤 里佳子

旅行雑誌ライター。国内外の旅を多く取材。全都道府県を制覇(通過ではなく宿泊をしてカウント)したのは32歳のとき。ハワイやカナダ、オーストラリア、東南アジア、中国など太平洋圏に詳しい。

写真 / 高島重男