|

京都は皇室、公家、武将たち所縁のお寺が多く、パワースポットの宝庫でもあります。毎年12月に「今年の漢字」が発表される舞台がある清水寺を新年早々訪ねました。京都ならではの風情を堪能し、歴史が生んだパワーをしっかりいただきました!

松原通を昇って三重塔へ

舞台から京都市街の眺めは抜群

京都の街並みは、たとえ歴史好きでなくたって、ほとんどの日本人を魅了し続けます。

JR東海のCMで流される長年変わらないコピーは、いつだって心の奥底に仕舞われていて、何かがあれば「そうだ、京都へ行こう」という気分にさせてくれます。

しかし、この連載ではずっと京都には触れないままでした。奈良は掲載しましたが、京都は取り上げず仕舞い。決して、京都に行っていないというわけではありません。

なんとなく、「間が悪かった」というのでしょうか…。

昨年、京都を訪れた時は土砂降りで、京の風情もあったものでなく、レインコートを着たまま撃沈されている外国人観光客ばかりが目につきました。

3年程前の京都旅行は、今や笑話になっています。

久々の京都だったので、どこか忘れましたがお寺に寄ってから嵐山で湯豆腐のランチをいただき、清水寺を巡る観光バスに乗り込みました。

おいしい湯豆腐に満足して、集合時間の5分前にバスターミナルに戻ったのですが、乗るべきバスが見当たりません。そのまま待って、探して、ついにバスの出発時間を10分過ぎ…。

その時にバス運営会社から連絡が入りました。乗るべきバスに、別の3人組がなぜか搭乗してしまい、私たち3人は置いてきぼりを食らったのだとか。

「ならば、どうしたらいいのでしょうか」、と困った私。

「他のバスに乗るという訳にもいきませんので…」、ときっぱり係員のおじさん。

「では、清水寺には行けないのですか?」

「申し訳ございません。ここからタクシーで京都駅まで戻っていただき、駅前の観光バスセンターでタクシー代は全額お返ししますので、ご容赦ください」

帰りの新幹線の時間もあったので、無理に清水寺に行くのは避けたほうがいい状態。私たちはすごすごタクシーに乗り込んで、中途半端な京都ツアーで半日を過ごしたのでした。

そんなこともあり、このコラムに京都が登場していなかったのです。

しかし、京都は日本の歴史の中で重要な都であるのはもちろん、多くの皇室や公家、将軍が屋敷を構えた場所でもあります。彼らの所縁のお寺、神社は数えたらキリがありませんし、志半ばで京に散った志士の魂だってさまざまな場所に宿っているでしょう。

まさに、京都こそ街中にパワースポット溢れる土地。取り上げないわけにはいきません。

そこで、初詣でに京都に行ってきました。

重さ90kg以上の大錫杖に挑戦!

着物姿の女性が目立ちました

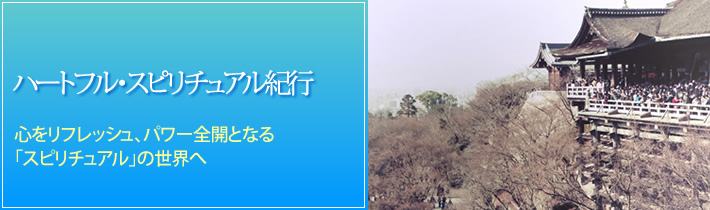

清水寺の舞台と三重塔、眼下に京都市街

京都は街そのものがパワースポットといえるほど、歴史や逸話が残されています。歩けば神社やお寺、史跡が現れ、そこには偉人たちが残したエピソードがあります。

「そうだ、京都に行こう」、私の中でまたこの言葉が囁きました。

今までに体験したことのない京都ということで、元日の夜に京都に泊まりました。“京都で初詣で”が今回の旅の目的。前回のバスツアーで図らずもパスされた、清水寺が第一の目的地になりました。

初詣でならば加茂御祖神社や八坂神社などの神社のほうが適しているかもしれません。実際、1日乗り放題わずか500円の市内バスの車窓から見た八坂神社は、参拝者によって長蛇の列ができていました。

並ぶ人たちの手には昨年のものと思われる破魔矢が握られています。地元の人たちは、やはり神社で初詣でを行うようです。

しかし、私は“観光初詣で”ですから、めざすはあくまでも清水寺です。

清水寺=音羽山清水寺の開創は宝亀9年(778年)、奈良時代末期に当たります。音羽山の中腹に広がる13万平方m内に15の伽藍が建っており、そのほとんどは江戸初期に再建されたものですが、多くが国宝、重要文化財に指定されています。

1994年には世界文化遺産「古都京都の文化財」のひとつとしても登録されています。

清水寺の名称は、音羽山中より途切れることなく湧き、音羽の瀧に流れる霊泉に由来しています。

この霊泉は観音様のご利益と合わせて「すべての人を救う」と信仰を集め、訪れた時も大勢の人が滝の周りで柄杓に水を汲むのを待っていました。

「清水の舞台から飛び降りる」で知られる本堂の舞台と、そこで毎年発表される「今年の漢字」もまた注目されています。

八坂神社ほどではありませんが、京都の一大人気のスポットだけに、訪れた時は国内外からの参拝客で大いに賑わっていました。

清水寺は「茶碗坂」「松原通」といった両側にお土産店が並ぶ坂の上にあります。目立ったのは「レンタル着物」の看板。日本人だけでなく、韓国や中国の観光客にも大人気のようで、着物に着替えて参拝に向かう人たちが目立ちました。

着物姿のカップル、参拝者に交じって坂を上って行くと、徐々に三重塔が大きくなってきます。仁王門、三重塔を過ぎて、轟門を越えれば本堂です。

舞台から音羽の瀧を見下ろしました

三年坂の近くにこんな風景も

湯葉丼がいかにも京都らしくて

本堂の手前に重さ90kg以上の大錫杖と12kgの小錫杖があり、力を込めて持ち上げ、“力試し”をしている観光客の姿が楽し気であり、苦し気であり(笑)。

その奥が寛永10年(1633年)に再建された本堂です。舞台は本堂からやや傾斜して設置されています。舞台の高さは12m、4階建てのビルに相当します。木造ですから、頑丈な手すりはありません。

それでも、大勢の人たちが高さを忘れて舞台の上に並んで本堂へお参りしています。

おみくじの列の最後尾も舞台の突端。でも、行列に並ぶことに夢中で、誰ひとりその高さに注意していません。

高所恐怖症の人には信じられない光景が目の前にありました。

ちなみに、書物に残る記録によると、清水の舞台から飛び降りた人の生存率は85%だそうです。飛び降りた人のほとんどが京都庶民とのことですが、なにもそんな度胸試しをしなくても、というのは個人的な感想です。

きっと着地点が傾斜地になっているので、助かったのかしらと思った私でした。

「凶」という大舞台のおみくじの驚きの結果はさておき、舞台からは自然の流れで音羽の瀧に出て、それから再び松原通を下って三年坂方向へ。

驚かされるのは“生八つ橋”の種類の多さで、ニッキやあんこに加えて栗、金ゴマ、梅、そしてラムネ味など。訪れるたびに味が増えています。

人だかりのするお店を覗けば、「八つ橋シュークリーム」。八つ橋で使われるニッキを生地に練り込んだスイーツ。恐るべし八ツ橋です。

気になるお土産店を覗き、試食を繰り返し、お気に入りを買って次に進む。今回は観光バスのツアーではないので、時間も気まま、行先も気まま。

やはり京都ですから“和”のものに目が行きます。たとえば、初詣での時期の限定白みそ仕立てのお雑煮をランチに出すお店に心惹かれ、身体を温めてくれる湯豆腐の看板に後ろ髪引かれ…。

結局、私たちが選んだランチは湯葉丼という、これもまた京都らしい逸品になりました。

提供してくれたお嬢さんも、にこにことしていて親しみやすい。

「ああ、はんなりの世界だねー」と友人。そう、京都は仏閣目当てだけでなく、「はんなり」の雰囲気が味わいたくて訪れる場所でもあるのです。

湯葉丼に舌鼓を打っている頃には、すっかり「凶」を引いたことなど忘れていました。

☆

しかし、2017年が凶で始まるなんて…。これは近々、どこかの神社でおみくじを引き直すしか手はありません。

< PROFILE >

遠藤 里佳子

旅行雑誌ライター。国内外の旅を多く取材。全都道府県を制覇(通過ではなく宿泊をしてカウント)したのは32歳のとき。ハワイやカナダ、オーストラリア、東南アジア、中国など太平洋圏に詳しい。

遠藤 里佳子

旅行雑誌ライター。国内外の旅を多く取材。全都道府県を制覇(通過ではなく宿泊をしてカウント)したのは32歳のとき。ハワイやカナダ、オーストラリア、東南アジア、中国など太平洋圏に詳しい。